脂肪③体脂肪を減らすには?内臓脂肪と皮下脂肪が増える理由と、3つの落とし方

体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪の2種類があり、それぞれに特徴があります。皮下脂肪と体脂肪は落とし方に違いがあるため、特徴を踏まえたダイエットをすることでより効果を得ることができるのです。

体脂肪が増える原因は、摂取カロリーが消費カロリーを上回るから。なぜ摂取カロリーが高くなってしまうのか?なぜ消費カロリーが低くなってしまうのか? 体脂肪を落とす方法は?分かりやすくまとめましたので、ぜひダイエットの参考にしてくださいね。

この記事の目次

- 1.体脂肪とは?

- 2.内臓脂肪や皮下脂肪はなぜつくの?

- 3.摂取カロリーが高くなる理由って?

- 4.消費カロリーが低くなる理由って?

- 5.体脂肪を落とす方法

- 6.まとめ

- 7.おわりに

体脂肪とは?

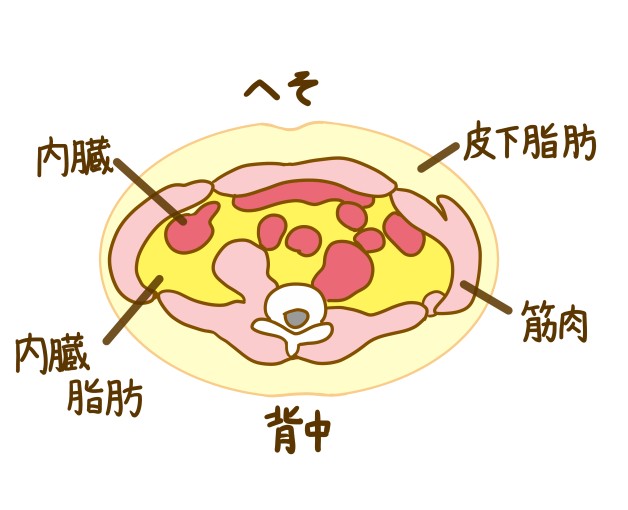

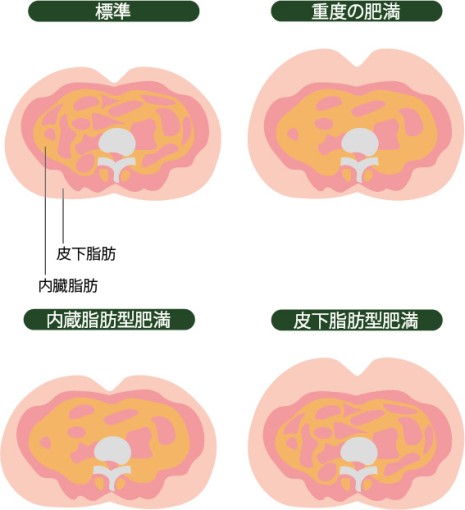

体脂肪には「内臓脂肪と皮下脂肪」の2種類があります

体脂肪には、内臓脂肪と皮下脂肪の2種類があり、それぞれに次のような特徴があります。

内臓脂肪

〇内臓周辺に蓄えられた脂肪

〇指でつまむことはできない

〇短時間で蓄積される

〇落としやすい

〇男性につきやすい

〇生活習慣病を引き起こしやすい

皮下脂肪

〇皮膚と筋肉との間に蓄えられた脂肪

〇指でつまむことができる

〇ゆっくりと蓄積される

〇落としにくい

〇女性につきやすい

体脂肪について、詳しくはこちらの記事にまとめましたので、ぜひお読みください↓↓

『体脂肪①体脂肪は2種類あります!皮下脂肪と内臓脂肪の違いとは?体脂肪率の目安&測り方って?』

内臓脂肪と皮下脂肪の落とし方に違いはあるの?

内臓脂肪と皮下脂肪の落とし方に違いはあるのでしょうか?それぞれの特徴をふまえたポイントは次の通りです。

内臓脂肪を落とす際の3つのポイント

〇すぐにダイエットを始める

〇3~6カ月かけて落とす

〇食事、運動、睡眠を見直す

内臓脂肪は、皮下脂肪に比べて生活習慣病など命に係わる病気につながりやすいと言われているため、内蔵脂肪型肥満と言われた場合、すぐにダイエットを始めます。内臓脂肪が落ちてくると、血圧、血糖、コレステロールなどの値が改善することがわかっています。

内臓脂肪は皮下脂肪に比べて落としやすいのですが、短期間で無理をするとカラダに負担がかかるため、目安として3~6カ月かけて現体重の3%を減らすことを目指しましょう。

内臓脂肪は比較的落としやすいので、脂肪燃焼効果が高い有酸素運動から始めましょう。ウォーキングやジョギング、水泳などがおすすめです。

皮下脂肪を落とす際の3つのポイント

〇焦らず、結果が出るまで気長に取り組む

〇極端な食事制限をしない

〇食事、運動、睡眠を見直す

皮下脂肪は内臓脂肪に比べて落としにくい脂肪。ダイエットを始めてもなかなか成果が得られず、諦めてしまう方が多いです。「結果が出るには時間がかかる」という特徴を押さえることで、焦らずに継続して取り組むことができます。

皮下脂肪が落ちるには、平均で3ヶ月~6ヶ月かかります。 6カ月~1年をかけて、体重の3~5%減を目指しましょう。極端な食事制限など、無理をすると基礎代謝が低下し、さらに皮下脂肪を落としにくくなります。また、リバウンドしてしまい、ダイエット前よりも太ってしまう方も多いです。

消費カロリーを増やすため、基礎代謝を高めます。筋肉量を増やす筋トレに取り組みましょう。基礎代謝量が増えると、リバウンドもしずらいです。

皮下脂肪や内臓脂肪はなぜつくの?

体脂肪が増える原因とは?

体脂肪(皮下脂肪や内臓脂肪)が増えるのは、摂取カロリーが消費カロリーを上回るから。私たちの脳や身体を動かすためのエネルギー源は、食事に含まれる糖質・脂質・タンパク質で、三大栄養素と呼ばれています。

三大栄養素をエネルギー(カロリー)として使いきれなかった場合、肝臓で中性脂肪に合成され、体脂肪(皮下脂肪・内臓脂肪)として体内に蓄えられます。

摂取カロリーが高くなる理由って?

摂取カロリーが高くなる理由としては、次のような点が挙げられます。

①高カロリーの食品を食べ過ぎている

②ストレスによる食べ過ぎ

③お酒の飲み過ぎ

④寝不足

①高カロリーの食品を食べ過ぎている

手軽に食べることができるインスタント食品やファーストフード、スナック菓子やスイーツ、お弁当やお惣菜ばかりに頼っていませんか?飽食の時代と言われる現代。カロリー過多の反面、隠れ栄養不足が問題になっています。

②ストレスによる食べ過ぎ

「やけ食い」という言葉がありますが、ストレスを紛らわすためについ食べ過ぎてしまうことがあります。これは脳のメカニズムに関係しています。ストレスがたまると、食欲を増進させるドーパミン分泌量が増え、食欲を抑制させるセロトニン分泌量が減るからです。高カロリーで甘いものを欲するという特徴もあります。

③お酒の飲み過ぎ

お酒自体のカロリーの高さもさることながら、飲酒をすると高カロリーのものを食べたくなります。揚げ物などのおつまみや、締めにラーメンを食べたなどの経験はないでしょうか?

アルコールは体内で酢酸に変化しますが、体に蓄積されず、真っ先にエネルギー源として消費されます。その分、一緒に摂った脂質や糖質はエネルギーとして使われずに、体脂肪として蓄えられてしまうのです。

④寝不足

グレリンは食欲を高めるホルモン、レプチンは食欲を抑えるホルモンです。睡眠が不足するとホルモンバランスが崩れ、グレリンの分泌が増えてレプチンの分泌が抑制されます。

2004年に米スタンフォード大学が行った調査では、8時間睡眠の人に比べて5時間睡眠の人は、グレリンの量が約15%多く、レプチンの量が約15%低いという実験結果が出ました。

睡眠時間が短いということは、起きている時間が長いということ。活動に必要なエネルギーを確保するために、グレリンを増やして食欲を高めようとします。

寝不足だと、通常よりも食欲が25%も増進するというデータがあります。しかも、高カロリーで高脂質のものが食べたくなるのです。睡眠が足りていないと脳がジャンクフードを求めるという研究結果も出ているので、注意が必要です。

消費カロリーが低くなる理由って?

エネルギーの3つの使い道

摂取されたエネルギー(カロリー)の使い道と割合は、次の3通りです。

①消化 10%

②運動 20%

③基礎代謝・生命維持 70%

①消化 10%

食べたものを消化するためのエネルギー。食事中や食後に身体がポカポカ温まるのはこのためです。

②運動 20%

日常生活や運動など使われるエネルギー。活動量の多い人ほど使われる量は多くなります。逆にデスクワークが中心だったり、普段あまり運動をしていない人は少ないです。

③基礎代謝・生命維持 70%

生命を維持していくために必要な最低限のエネルギー。呼吸をしたり、血液を循環させたり、体温を一定に保ったり、内臓を動かしたりするためのエネルギーのことです。

寝ていても使うカロリー?!

基礎代謝は、何もせずに横になっていても消費されます。運動するよりも多くエネルギーが消費されているなんて、驚きですね。

基礎代謝が下がる原因とは?

基礎代謝はエネルギー消費のなかで大きな割合を占めため、減少すると体脂肪増加につながります。基礎代謝量が下がる主な原因は、次の通り。

〇筋肉量の減少

〇加齢

〇自律神経の乱れ

〇食生活の乱れ

〇筋肉量の減少

私たちは主に筋肉、肝臓、脳でエネルギーを消費しています。運動不足や無理なダイエット、加齢などによって筋肉量が減少すると、基礎代謝が下がってしまいます。

エネルギー消費の割合

〇肝臓 21%

〇脳 20%

〇骨格筋 22%

〇腎臓 8%

〇心臓 9%

〇脂肪組織 4%

〇その他 16%

〇加齢

加齢によって、基礎代謝量が低下します。主な理由は次の2点です。高齢になると、基礎代謝が低下するだけでなく、日常生活における活動量も減少するため、基礎代謝以外の代謝量も減ってしまうのです。

〇筋肉量が減少する

〇各臓器の活動量が低下する

〇自律神経の乱れ

自律神経と基礎代謝は深い関係があります。活動時に働く交感神経が優位だと、基礎代謝は高くなります。自律神経が乱れると体温が下がり、基礎代謝も下がります。

〇食生活の乱れ

食生活の乱れによって腸内環境が悪化すると、消化器官の働きが悪くなります。するとエネルギー効率が低下して、基礎代謝も落ちてしまうのです。また、栄養やカロリーが不足すると筋肉量も減ってしまいます。

規則正しい食事をして必要な栄養素を摂っていると、消化吸収のために副交感神経が活発化され、エネルギー代謝が活発化します。

体脂肪を落とす方法

体脂肪を落とすには、次の3点を見直す必要があります。

①食事

②運動

③睡眠

①食事を見直す

日々の習慣については、意外と自分で気づいていないことが多いです。まずは現状把握から始めましょう。ポイントをいくつか挙げます。

〇毎日の食事や間食の内容

〇毎日の食事や間食の量

〇食べるスピード

〇食べる順番

〇食事時間

〇欠食の有無

〇飲酒や喫煙の有無と量

〇摂取カロリーを把握する

最初にご自身の摂取カロリーを知ること。消費カロリーに対して、摂取カロリーが大幅に上回っているときは、間食や飲酒などから見直します。

現代人は、手軽に食べることができるファーストフードやインスタント食品、菓子パンやコンビニ弁当、スナックなどで食事を済ませる方が増え、カロリーオーバーになりやすい反面、栄養が養不足するケースが多いと言われています。

〇栄養をしっかり摂る

栄養が不足すると、カラダが飢餓状態だと認識してエネルギーを蓄えようとするため、逆に脂肪がつきやすくなってしまいます。

体脂肪を減らすには、食物繊維やタンパク質を必要量摂取することも大切です。食物繊維は便秘解消のために欠かせません。体内の余分な資質や糖質などを吸着して排出してくれたり、急激な血糖値上昇を抑えてくれたりする効果も。

タンパク質は、筋肉の材料となります。筋肉量が落ちるとエネルギー消費量も減ってしまいます。肉類、魚介類、卵、乳製品、大豆製品などを摂りましょう。

③規則正しい食生活をする

また、忙しさから朝食を抜いたり夕食が深夜だったりなど、食事時間が乱れがち。食事を抜くと過食につながりやすくなったり、食後に急激な血糖値の上昇を引き起こしたりするので、体脂肪をため込みやすくなります。

④食べ方にも一工夫を

よく噛んで食べることで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐことができます。また、食べる順番によって血糖値の上昇を緩やかにすることができます。「食物繊維が豊富な野菜→汁物→タンパク質→炭水化物」の順番で食べるようにしましょう。

①運動を見直す

まずはできるところから

体重が増えるとカラダが重くなり、ついつい運動不足になりがち。すると、ますます体脂肪がついていく…というように、負のループに陥ってしまう方が多いです。

有酸素運動と筋肉トレーニングを上手に取り入れることが理想的ですが、運動をしていなかった人にとってはハードルが高いと思うので、継続して取り組めるようにスモールステップで進めましょう。

まずは、日々の生活の中で意識してカラダを動かすこと。家事をしながらストレッチをする、買い物に歩いて行く、通勤時に一駅分歩く、階段を使うだけでも違います。万歩計で日頃の運動量を測定してみるとモチベーションにもつながります。

有酸素運動の効果

有酸素運動は酸素を使う運動のこと。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳、エアロビクスダンスなど、比較的負荷の低い運動です。

有酸素運動は脂肪をエネルギー源として使用するため、脂肪燃焼効果が期待できます。開始後20分辺りから脂肪を消費し始めると言われています。

筋トレの効果

筋肉トレーニングは筋肉量を増やして基礎代謝を高め、脂肪を燃焼しやすいカラダをつくる運動です。初心者は、スクワットや腹筋、プランクなどが始めやすいでしょう。大腿骨など、大きな筋肉から鍛えていくことがおすすめ。筋トレは筋肉が回復するタイミングで行うのが効果的なので、2日〜3日に一回程度が望ましいです。

有酸素運動と筋トレの関係

有酸素運動のみを行っているとエネルギー消費を防ごうとして、かえって脂肪を蓄えようとします。有酸素運動と筋トレは併せて行う方が効果的です。

行う順番は「筋トレ→有酸素運動」が良いとされています。有酸素運動が筋トレ後に分泌される成長ホルモンを抑制するというのがその理由です。

③睡眠を見直す

成長ホルモンとの関係

成長ホルモンは中性脂肪を遊離脂肪酸に分解します。遊離脂肪酸は、運動をすると全身の筋肉で分解されてエネルギーとして使われるのです。

一日に分泌される成長ホルモンの7~8割が、深い睡眠時に出ます。深い眠りは入眠後3時間。特に入眠後3~60分で訪れる最初のノンレム睡眠時に最も多く分泌されると言われています。眠りについて3時間以内に起きてしまうと、成長ホルモンの分泌は止まってしまうため、注意が必要です。

ついやりがちなのは、寝る前にトイレを済ませなかったために夜中に起きてしまう、ソファーなどでうたた寝をしてしまって途中でベッドに移動する、電気がつけっ放しだったことに気付いて消すために起きる…など。このようなことがないように、眠り始めの3時間にしっかり寝れる配慮をしましょう。

コルチゾールとの関係

コルチゾールは、別名ストレスホルモンと呼ばれています。コルチゾールが増えると基礎代謝が低下するため、ダイエットの際には注意が必要。

コルチゾールの分泌は、睡眠時に抑制されます。増えすぎを抑えるためには、しっかりと睡眠をとることが大切なのです。

グレリン・レプチンとの関係

成長ホルモンやコルチゾールと並んでダイエットに大きく影響を与えるのが、食欲を調整するグレリンとレプチン。グレリンは食欲を高めるホルモン、レプチンは食欲を抑えるホルモンです。

これらのホルモンも、睡眠と深い関係があります。睡眠が不足するとホルモンバランスが崩れ、グレリンの分泌が増えてレプチンの分泌が抑制されます。つまり、睡眠不足になると食欲が増してしまうのです。

寝不足だと、通常よりも食欲が25%も増進するというデータがあります。しかも、高カロリーで高脂質のものが食べたくなるのです。睡眠が足りていないと脳がジャンクフードを求めるという研究結果も出ているので、注意が必要です。

まとめ

■中性脂肪と体脂肪

三大栄養素をエネルギーとして使いきれなかった場合、肝臓で中性脂肪に合成され、体脂肪(皮下脂肪・内臓脂肪)として体内に蓄えられる

■体脂肪は皮下脂肪、内臓脂肪の総称

■ 皮下脂肪とは?

〇皮膚と筋肉との間に蓄えられた脂肪

〇指でつまむことができる

〇ゆっくりと蓄積される

〇落としにくい

〇女性につきやすい

■内臓脂肪とは?

〇内臓周辺に蓄えられた脂肪

〇指でつまむことはできない

〇短時間で蓄積される

〇落としやすい

〇男性につきやすい

〇生活習慣病を引き起こしやすい

■内臓脂肪を落とすには

〇すぐにダイエットを始める

〇3~6カ月かけて落とす

〇食事、運動、睡眠を見直す

■皮下脂肪を落とすには?

〇焦らず、結果が出るまで気長に取り組む

〇極端な食事制限をしない

〇食事、運動、睡眠を見直す

■摂取カロリーが高くなる理由

①高カロリーの食品を食べ過ぎている

②ストレスによる食べ過ぎ

③お酒の飲み過ぎ

④寝不足

■消費カロリーが低くなる理由

基礎代謝が減少すること

■基礎代謝が減少する理由

〇筋肉量の減少

〇加齢

〇自律神経の乱れ

〇食生活の乱れ

■体脂肪を落とすには次の3点を見直す

①食事

②運動

③睡眠

おわりに

一言で脂肪を落とすと言っても、実は体脂肪には内臓脂肪と皮下脂肪とがあり、落とし方にもそれぞれの特徴に合わせたポイントがあるのです。今回は、具体的な方法についてもまとめました。ダイエットの際の参考になればうれしいです。

この記事へのコメントはありません。